Ogni tanto sparisco. Ma non mi perdo.

Lettera dalla scuola serale

Cari/e lettori/ci,

insegno da anni, ma certe sere mi sembrano tutte la prima.

Forse capita anche a te: arrivi in classe dopo una giornata intensa, con il cuore ancora altrove, e ti chiedi se riuscirai a essere presente davvero.

Questa è una storia scritta per chi, come me, ogni tanto ha bisogno di sparire un attimo per non perdersi del tutto.

Una storia per chi crede che insegnare, a volte, significhi prima di tutto non smettere di esserci.

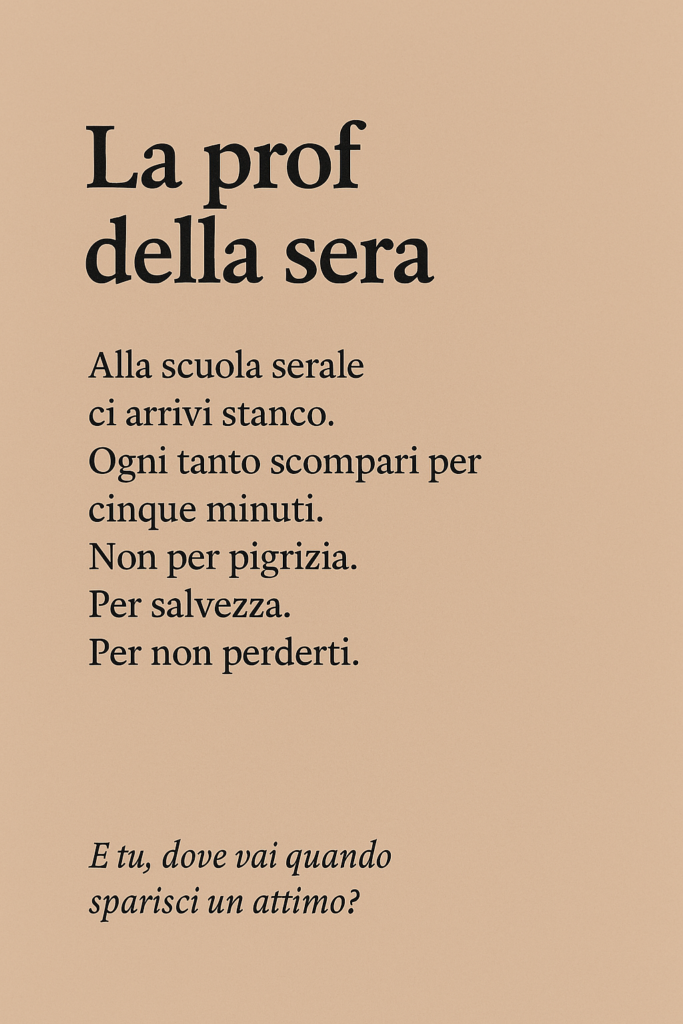

La prof della sera

Alla scuola serale ci arrivi stanco.

Non importa da dove vieni: studio privato, segreteria, fabbrica, supermercato o scrivania. Ci arrivi dopo qualcosa.

E non sempre ti senti pronto a ricominciare.

C’era una prof, una come tante, che ogni sera entrava con la testa piena e le spalle basse.

Sapeva insegnare, eccome se lo sapeva. Ma aveva imparato anche un’altra cosa, più difficile: sopravvivere all’ambiente senza diventare una caricatura di se stessa.

Al serale le classi son eterogenee e cambiano pelle ogni due mesi. Gli studenti/studentesse entrano e spariscono. Gli adulti arrivano con vite intere nei loro zaini.

E tu insegni — se ci riesci — tra finestre rotte, risate trattenute, nascondenti verso il termosifone che spesso è spento, e verbali da firmare dove si parla di “progettualità” che nessuno ha mai visto.

Eppure, c’erano sere in cui succedeva qualcosa.

Uno sguardo. Una domanda vera. Un silenzio che ascolta.

E lì la prof tornava intera.

Ma poi c’era tutto il resto. Il registro elettronico con le sue caselle da riempire come fosse un calendario dell’apatia.

Le circolari scritte per chi ha già smesso di leggere.

Le stanze dove nessuno dice mai come sta, ma tutti si capiscono dal modo in cui si siedono e si perdono negli ultimi banchi.

Non era colpa di nessuno.

Tutti, lì dentro, facevano il possibile. Anche chi sembrava distante, stanco, distratto: ognuno portava la sua forma di resistenza.

C’era chi si rifugiava nel sarcasmo, chi nella puntualità ossessiva, chi nella tazzina di caffè delle 20:15, sempre nello stesso punto.

La prof lo sapeva. Non giudicava. Ma a volte le pesava.

Perché quando tu senti tutto, è difficile non sentire anche quello che manca.

Così ogni tanto, ritardava cinque minuti.

Non per pigrizia. Per salvezza.

Cinque minuti per respirare.

Per sedersi in macchina in silenzio, o guardare un albero, o non pensare a nulla.

Cinque minuti per non perdersi.

Aveva imparato il rito del “per sé”.

Poi arrivava.

Camminando con passo da cavalcata, da guerra, con un sorriso forte.

Quel sorriso che non diceva “tutto va bene”, ma piuttosto: “Io ci sono. Anche stasera.”

E se riusciva, andava un attimo in una stanzetta laterale, dove il neon tremava e nessuno passava mai.

Scriveva due righe. Una frase. Un promemoria di sé.

“Torno a me. Rilascio le tensioni che non mi appartengono.”

“Io non sono qui per adattarmi. Sono qui per portare presenza.”

Poi rientrava.

E magari quella sera riusciva a parlare con uno studente che nessuno riusciva a far parlare.

Magari lo faceva sorridere.

Magari quel ragazzo/a, quella sera, si sentiva meno sbagliato/a.

Nessuno saprà mai se lei abbia fatto davvero la differenza.

Il registro elettronico no di certo.

Ma qualcuno sì.

E a volte, basta anche solo uno.

E tu?

Dove vai quando sparisci un attimo?

Hai anche tu quei cinque minuti “per te”?

Quelli che non si segnano sul registro, ma fanno la differenza tra il resistere e il restare vivi?

Scrivimi, se ti va.

Oppure tienilo per te, come si fa con le cose preziose.

Perché certe presenze — anche silenziose — si sentono lo stesso.